Alcune associazioni culturali di Alghero ,l’Istituto Subacqueo Italiano, l’Associació Lo Frontuni presiedute rispettivamente da Roberto Barbieri e Antonello Bilardi , stanno lavorando già da tempo per la realizzazione in città di un Museo della Civiltà del Mare.

I primi documenti storici che attestano la presenza di un arsenale, nella roccaforte militare dell’Alguer, risalgono al 1355. Subito dopo la conquista aragonese della città (1354), era già presente una intensa attività cantieristica; i maestri d’ascia tagliavano gli alberi adatti lungo la costa e, insieme ai calafati, eseguivano riparazioni e modifiche ai velieri.

D’altronde i collegamenti con la madrepatria avvenivano solo via mare, compreso il trasporto del grano e di altre importanti derrate alimentari.

I grandi vascelli ancoravano a Porto Conte o nella rada di Alghero (non diversamente da come fanno anche ora le navi da crociera), mentre con piccole imbarcazioni (gli schifi) si sbarcava negli scivoli sotto le mura.

Volutamente, per logiche militari, il porto era poco protetto e circondato da scogli e secche. Famigerate erano la secca del Traditore e quella delle Murge. Ancora nel secolo scorso (1908) una illustre vittima di questi scogli fu il piroscafo tedesco Hohenzollern, come ben racconta in un suo scritto lo storico Enrico Valsecchi.

Le piccole imbarcazioni venivano invece alate sugli scivoli (ormai un ricordo affidato alle vecchie cartoline di Alghero) o ricoverate nei tradizionali magazzini dalle volte a botte di pietra arenaria.

Secoli di cantieristica, di imbarcazioni militari e da pesca. Secoli dove ogni estate operavano centinaia di barche coralline arrivate dalla Campania e dalla Sicilia.

Secoli di tradizioni marinaresche con, sullo sfondo, i commerci ed i traffici marittimi nel Mediterraneo.

Durante l’Ottocento, arrivarono esperti maestri d’ascia dal napoletano, i Feniello, i Polese,… e si perfezionarono le forme del tradizionale gozzo da pesca. Le vele latine, cariche di reti e nasse pescavano lungo tutta la costa, da Oristano a Stintino.

E proprio un secolo fa emerge la figura del minorchino Gabriel Arguimbau, che commercializza le aragoste vive sulla tratta Alghero-Marsiglia e lascia un indelebile ricordo tra gli anziani pescatori. Lascia anche le forme di una nuova imbarcazione da pesca: la spagnoletta.

Pesca del corallo rosso, delle aragoste e anche dei tonni, con la tonnara di Porticciolo.

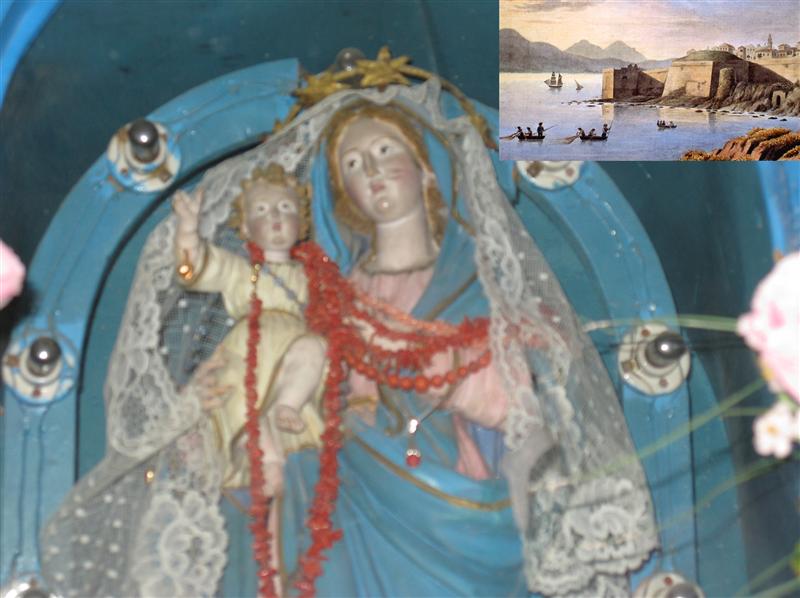

Ancora oggi si legge, nella città murata, la struttura urbana che collegava la città al mare. La linea dritta tra la porta a mare e via Sant’Erasmo (il patrono dei pescatori), l’ingresso di Porto Salve con la sua madonnina, le direttrici parallele al mare di piazza Civica e via Cavour, le arcate presso la torre di Sant’Elmo (sinonimo di Sant’Erasmo) che davano accesso all’antica darsena.

Oggi il vecchio porto non esiste più, cancellato senza appello pochi anni fa da amministratori poco accorti, ma i segni e le tradizioni del mare non si possono cancellare. Smantellato anche l’ultimo storico cantiere della Maddalenetta, di cui la giunta Sechi fortunatamente acquistò e conservò gli attrezzi dei maestri d’ascia.

Le barche da pesca si sono trasferite nel Molo Rizzi e sono tuttora vive e presenti.

Ancora oggi sopravvive una cantieristica, l’arte di costruire le nasse, l’arte di intrecciare cordami di palma nana.

E ancora oggi, presso la storica associazione marinai d’Italia, vivono i ricordi dei pescatori, dei nassaioli, dei bombaroli e dei calafati come fossero pagine di un romanzo di Conrad.

E poi c’è un’altra pagina, scritta ad Alghero nella seconda metà del secolo scorso. Qui il mare diventò una palestra internazionale della nascente attività subacquea. Qui vennero sperimentate le tecniche per l’immersione profonda e per la pesca manuale del corallo.

Nel 1954, il campano Leonardo Fusco fu il primo a cimentarsi in questa difficile pesca. Poi vennero tanti altri, come in una corsa all’oro. Le attrezzature erano artigianali ed insicure, le profondità di pesca elevate, e molti non tornarono vivi dagli abissi. Intanto esperti subacquei come Mario Musu, Celio Busdraghi e i fratelli Dinapoli pescavano grandi cernie e scoprivano ed esploravano le straordinarie grotte sommerse di Capo Caccia.

Di questa epopea rimangono molti ricordi e l’eco delle rassegne cinematografiche sul mare e gli incontri internazionali del Nettuno d’oro. Gare internazionali di fotografia subacquea e meeting sulla cultura del mare del Mediterraneo.

La città di Alghero ha il dovere di non disperdere questo grande storico patrimonio culturale legato al mondo del mare e della pesca. Con l’aiuto delle associazioni culturali è obbligo, per le nuove generazioni, realizzare un Museo del Mare, che racconti la straordinaria biologia del Mediterraneo occidentale, insieme alla storia della cantieristica, della pesca e dell’epopea subacquea. Un museo vivo ed interattivo con spazi per l’educazione ambientale e le attività ludiche. Un museo dove potrebbero confluire grandi quantità di materiali già disponibili quali: attrezzi da pesca, imbarcazioni tradizionali, collezioni di conchiglie, collezioni di pesci imbalsamati e fossili, collezioni di libri sul mare, attrezzature subacquee della Marina Militare e private, videoteca e mediateca.

Un museo da mettere in rete con i musei del mare di tutta l’Europa e da mettere in rete con il museo del corallo di Alghero e con l’acquario.

Un luogo straordinario per realizzare il Museo potrebbe essere il palacongressi, che senza perdere la sua funzione congressuale, potrebbe diventare un Palazzo delle Scienze di ambito regionale.

Purtroppo, nonostante le sollecitazioni, questa amministrazione Lubrano appare restia ad investire su questo ambito culturale e museale. E non aiuta lo scarso interesse con qui in questo anno è stato gestito il Parco marino di Alghero e il suo recente affidamento a persona esterna alla cultura ed al territorio di Alghero.

Ma un’amministrazione che non investe nella cultura, nel recupero dei saperi tradizionali e nei sistemi museali di alto livello, non solo impoverisce le future generazioni, ma perde il confronto con altre aree turistiche (Spagna, Croazia,…), molto agguerrite ed attente al loro patrimonio culturale.

Roberto Barbieri, Presidente ISI Sardegna (Istituto Subacqueo Italiano)

Antonello Bilardi, Associazione Lo Frontuni

![]()